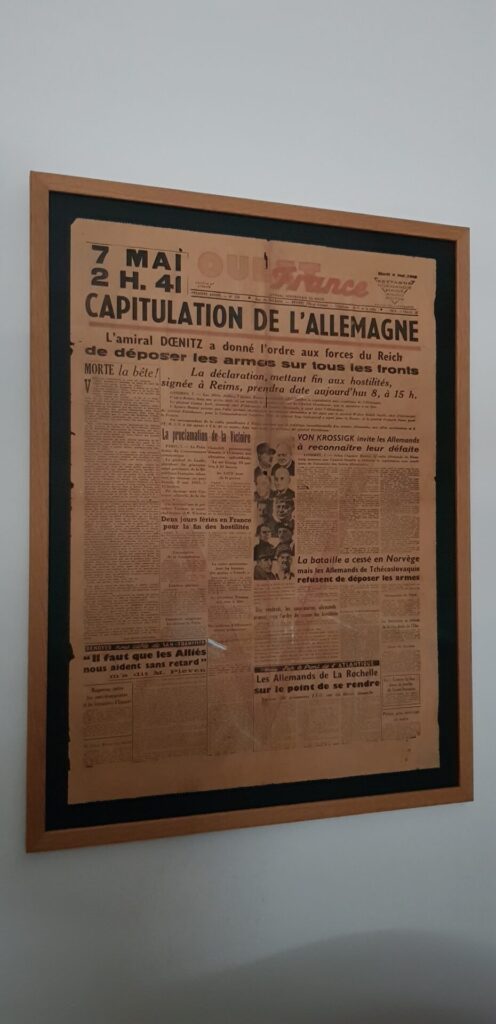

Nous sommes le 7 mai 1945 à la fin de l’après-midi. L’avion du chef d’Etat-major des troupes allemandes, le général Alfred Jodl, atterrit à Reims. On l’emmène tout de suite au « Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces », le siège de commandement des troupes alliées. Jodl a l’ordre de négocier la capitulation sans conditions des forces allemandes. Dans la nuit du 7 mai 1945 à 2.41 heures il signe la capitulation sans conditions. Jodl convient avec les Alliés que la capitulation entre en vigueur le 8 mai à 23.01 heures.

Qu’est-ce qui c’est passé ? Pourquoi Reims ? Et pourquoi cette capitulation sans conditions des Allemands ?

Décembre 1944 : l’Etat-major allemand sous commande d’Adolf Hitler avait concentré ses troupes pour une dernière bataille dans les Ardennes qui avait surpris les Alliés. Un seul général semblait capable de stopper les Allemands : Général Georges S. Patton avec sa troisième armée. Patton venait de libérer le Luxembourg et s’apprêtait à entrer sur le sol allemand. Il fit demi-tour pour impliquer ses soldats dans la libération de Bastogne. La bataille des Ardennes fut un échec pour les troupes allemandes.

Adolf Hitler et sa femme Eva Braun se suicidèrent le 30 avril 1945. L’amiral Dönitz, héritier d’Hitler par son testament, cherche à libérer ses troupes de l’Ouest par une capitulation partielle pour les utiliser sur les fronts de l’Est. L’amiral « von Friedeburg » signe le 4 mai 1945 une capitulation partielle pour les fronts du nord et nord-ouest dans le quartier général du maréchal anglais Montgomery.

Après la mise en échec des troupes allemandes dans la bataille des Ardennes, et alors que les troupes alliées s’apprêtent à entrer sur le territoire allemand, Dwight D. Eisenhower, commandant des forces alliées, transfère son quartier général de Versailles à Reims. Dönitz y envoie le général von Friedeburg pour négocier un acte de capitulation partielle pour les fronts de l’Ouest. Eisenhower refuse. Vient alors le général Alfred Jodl qui négocie une capitulation sans conditions des armées allemandes. Alfred Jodl signe l’acte de capitulation dans la nuit du 7 mai à 2.41 h. pour les armées allemandes. General Walter Bedell-Smith, chef de l’Etat Majors des Alliés signe pour les Alliés, le Général Ivan Sousloparov au nom de l’Armée Rouge. On demande au général français François Sevez de signer l’acte en tant que témoin puisque l’événement a lieu sur le sol français. Les armes doivent se taire le 8 mai à 23.01 h. Jodl a gagné une journée pour les civils et les soldats pour se refugier derrière les armées des Alliés.

Josef Staline à Moscou n’est pas dupe. Il comprend la stratégie de Dönitz et demande une deuxième capitulation des Allemands envers la Russie à Berlin-Karlshorst. On trouve encore une fois la date du 8 mai 1945 à 23 :01 heures comme fin des hostilités. Seulement : à Moscou ce sera déjà la date du 09 mai 1945. Les réfugiés ont gagné une journée supplémentaire pour se sauver. Commence alors la fuite de plusieurs centaines de milliers d’Allemands de l’Est vers l’Ouest. Et on aura deux dates de commémoration : à l’Ouest au 8 mai, en Russie le 9 mai.

La signature à Berlin termine une guerre qui a coûté la vie de presque 60 millions d’hommes, femmes et enfants. Les Russes ont payé le plus lourd tribut avec plus de 27 millions de morts.

80 ans plus tard la commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale est devenue une cérémonie officielle qui ne touche plus la population. Le 8 mai est devenu un jour férié. Le train de Paris amenant les touristes pour le Mont Saint-Michel est plein. Les magasins sont ouverts. Le 8 mai est devenu un jour férié permettant de faire un pont.

Le président Valéry Giscard d’Estaing avait reconnu cette tendance en 1975. Ami étroit du chancelier allemand Helmut Schmidt avec qui il préparait l’Euro, il était d’avis que la journée de commémoration avait perdu son sens. Il l’abolit. De 1975 à 1981 la France ne fête plus de 8 mai. François Mitterrand le réinstalle. Helmut Kohl, nouveau chancelier allemand, lui demande de ne pas l’associer aux commémorations du débarquement. François Mitterrand le pousse à accepter l’Euro. Il croit pouvoir « tenir » les Allemands par la monnaie unique. La photo des deux hommes se tenant par la main à Verdun cache les frictions existantes entre les deux Européens. Néanmoins : tandis qu’on commémore la fin de la guerre à Moscou, on fête l’Europe dans l’Ouest. Le Conseil de l’Europe a nommé le 9 mai le jour de l’Europe. On en parle vraiment ? Dans les écoles par exemple ?

Comment est-ce qu’on fête la fin de la guerre dans la province française ? Il y a peu de différences. Parfois avec une messe au début, comme à Pontorson, où les officiels civils et militaires entrent en procession dans l’église derrière les drapeaux et les pompiers. Toujours avec les drapeaux des anciens combattants, toujours avec la lecture d’une lettre du ministre de la Défense (des Armées) et toujours avec la lecture des noms des morts.

A Pontorson, dans la Baie du Mont Saint-Michel, c’est le général Pondaven qui raconte la guerre aux enfants des écoles, deux jours avant le jour de la commémoration. Ensuite, accompagnés par des drapeaux des anciens combattants, les élèves vont en procession au monument aux morts pour y déposer leurs fleurs. Le jour même ce sont les enfants qui lisent les noms des victimes de la guerre. On a reconnu qu’il faut intéresser la jeunesse à des dates importantes de l’histoire française. Mais la jeunesse de 15 à 24 ans manque à l’appel. Si elle s’intéresse vraiment, les sujets de guerre sont Israël, Palestine, Ukraine, Russie.

Louis Thébault, maire de la petite ville de 2.000 habitants de Pleine-Fougères du côté breton de la Baie, a un sens pour la cérémonie. Procession de la mairie vers le cimetière où se trouve le monument aux morts; une cérémonie touchante avec la musique d’un orchestre et des jeunes du conseil municipal des jeunes portant une écharpe de maire qui lisent des textes. Dans la ville, où les « SS « ont fait des ravages, on trouve des sculptures noires à la place où des citoyens de Pleine-Fougères furent tué. Le stade porte le nom du buraliste qui fut assassiné par des soldats « SS ». C’est là que de nouveau les enfants lisent des textes, jouent de petites scènes. A la fin des parachutistes sautent d’un avion qui a survolé le terrain. En sortant du protocole de la cérémonie le maire lit les noms des citoyens de la ville, qui ont laissé leur vie partout en France ou qui ont disparu en tant que déportés. 80 ans plus tard une histoire cruelle de la ville se réveille.

Mais il ne faut pas se tromper. Au même moment, il y a seulement quelques kilomètres plus loin, la foule de touristes se presse au Mont Saint-Michel pour avoir cette vue imprenable sur une des plus grandes baies du monde. Une vue que des milliers de soldats allemands ont aussi aimée pendant la guerre. 80 ans après la capitulation sans conditions des Allemands la journée du 8 mai a de multiples facettes en France.

copyright: Helmut Wyrwich

Sources

Ministère des Armées, République française

Newsletter Chemins de l’histoire

Article de Marc Bouxin, Directeur des musées historique de Reims

Deutsches Historisches Museum

Lemo Lebendiges Museum online